今天教师节,就让我们一起回顾一下艾略特的一个演讲,其中很清晰的阐明了他的教育理念。

1884年2月,艾略特在约翰·霍普金斯大学发表了一场演讲,后来又将演讲稿以《什么是文科教育?》为题全文发表。[ To be found in Educational Reform, and in Neilson. ]自从他在1868年为《大西洋月刊》撰写了题为《新教育》的文章以来,他发表的任何一篇作品都从未如此清晰地显示他到底在为大学和中学的什么问题大声疾呼。它是深谙韬略的作者处心积虑发表的一份气势磅礴的宣言,而且碰巧还为当时教育界的主要形势提供了有力证明。艾略特将他在19世纪80年代无数场合或详尽或简洁的发言的主旨都融入这篇演讲稿。有鉴于此,仔细研究这篇演讲稿,既能澄清历史事实,又能节省不少时间。

中学教育是大学教育的基础,一开始,艾略特便提请听众思考一下大学和中学的现状。他这样解释自己的目的:

学生若想最终取得文学学士学位,通常需要经过七到十年的课程学习,其中大学四年,中学三到六年。出于我眼下的目的,跨度如此之长的这些课程应当被视为一个整体。我想重点说明的是:第一,为使学生获得这个倍受重视的学位,中学和大学应该大量开设分量和等级相当的课程;第二,在这些开设的课程中,应当让学生从一开始就有比目前普遍允许的更多的选择余地;第三,现有的课程必须按照重要程度重新排序。

考虑到这些建议势必招致那些习惯于现行体制的人物的反感,他进而揭露了这些保守派人士反对意见所依据的理论。通过追溯经典数学课程的起源,他试图从侧面抨击那些呼吁回归传统的人人对自己的语言和文学普遍“无知到可悲的地步”。最近十年,哈佛一直在努力劝说预科学校给予英语足够的重视,结果却收效甚微,致使它拨付的哈佛学院英语课程经费,大部分仍被用于基础阶段的语言教学,而且学院目前开设的英语学分课程仍不及拉丁语和希腊语课程的一半。

查尔斯·W. 艾略特

接着,他又指出法语和德语应当享有与古典文学和数学课程同等的学术地位。他说道:“法语和德语对美国或英国学生的重要性,我无论怎样强调都不为过。如果不掌握这两种语言,他们与同时代人交流沟通的能力,将远远不及17世纪那些能够用拉丁语阅读和说话的学生。因为借助拉丁文,1684年的一名学生能够直接接触当时的所有知识。”

他用一种经常激怒附近兄弟院校的就事论事的语气,转而提到其中的一所学校:“我想客观描述一下耶鲁学院法语和德语的教学情况。这所大学,不用我说,在美国各大学中处于领先地位。耶鲁在录取新生时对他们的法语和德语水平却不做任何硬性规定,而且直到第二学年才开设法语或德语课。在第二学年,德语是必修课,法语是选修课,每周各四学时。到了高年级,学生可任意选修德语或者法语,每周四学时。换句话说,耶鲁学院不要求预科学校开设法语或德语课程,不让学生有机会及时掌握这两种语言并将其用于其他专业的学习,不让他们在获得学位之前有任何机会熟悉德语或法语的文献资料。难道这还不能有力地证明,我们许多中学和学院的法语和德语的教学每况愈下吗?”

接下来是历史。“一些人大概会想当然地认为,至少英美历史能在美国大中学校开设的课程中占有重要地位,在美国的一流学院里,没有哪一门学科能像历史这般倍受尊崇。事实证明,这种想当然的假设是站不住脚的。大多数的美国学院(总数接近400所)在新生录取时都不会对他们的历史知识有任何要求,甚至根本没有历史教师。也许有人觉得只有三流学院才会出现类似情况,所以我得说,就连达特茅斯这样历史悠久、享有盛誉的学院也没有历史教师,无论是教授、导师还是临时教员。而在普林斯顿这类特别优秀的学校里,也仅有一位历史教授,希腊语教授却多达三位,而这仅有的一位历史教授除了教历史课,还要兼政治经济学的课程……某些学院(如哈佛学院)沿用至今的传统做法,只会使历史学的卑微处境越发明显,它只要求所有的报考学生掌握少量希腊语和罗马史知识——一个聪明的学生三四天便能将其熟记于心。我们很难说这项要求到底在什么地方最令人吃惊——是他们选择的题目,还是少得可怜的内容。难道这还不足以表明,历史这门重要学科没有在美国教育领域占据一席之地?”

他继而又为他所说的“政治经济或公共经济学”发出呼吁:“只要我们想一想未来几代人必须应对的工业、社会和政治问题有多可怕,虽说平等思想已普遍为人接受,可不平等的状况却日益加剧;想一想我们的人口正不可抗拒地呈激增之势,尽管种种迹象表明这种激增有损人们的身体和心理健康;想一想政府与民众的关系正变得越来越复杂,而官员的执政能力似乎没有相应提高;想一想我们自由的体制如何让民众应对特别棘手的经济难题,诸如关税、汇率、金融、国内外贸易和税收发生率等问题——我们很难不认识到向大量的美国学生提供足够的条件,以便于他们掌握现今所有的经济学知识,这本身是多么重要。”艾略特又将哥伦比亚学院和布朗大学纳入反面典型之列,他反问道:“眼看一门对我们这代和未来几代人极其重要的学科受到如此轻视,人们不禁大声疾呼, 本国的年轻人接受教育,到底是为了投身于20 世纪还是17 世纪的工作?”

他最后提到自然科学时,发现自己仍然有话要说——针对古典课程的倡导者热衷于强调的一个方面,即学业所要求的学科价值或发展价值:“16世纪的所有课程都是人文课程,我到目前为止讨论的都是通过书本学习的课程,但是自然科学的学习不应通过书本而应通过实物……学习自然科学的学生要仔细检验、触碰、称量、测量、分析、解剖和观察实物。通过这些做法,他的观察和判断能力得到训练,养成观察物体的出现、演变和发展过程的宝贵习惯,如同猎手和艺术家,他们利用广阔的视野和准确的判断力观察自然物体。他精通某一自然领域的许多知识,掌握该领域的科学研究方法。在我们这个时代,一位真正的学者无论研究印第安箭头、楔形碑文,或是沙石上的动物足迹,他秉持的都是同一种精神,尽管它们分属考古学、语言文献学和古生物学这三类不同的学科……我认为,那种已经给整个科学界带来全新的精神和更好的方法,并且给文明注入新力量和无限资源的新兴科学,应该被纳入人文科学的领域。我还认为,适合培养神职人员的学科,虽然不同于目前主要用于培养青年学生的那些学科,也应在完全等同于学术课程的前提下被纳入课程体系。”

“15世纪的人,”他补充道,“利用当时最佳的智慧道德素材……形成他们所说的人文学科体系。”他们的做法非常明智。每一个新时代都应效仿。

哈佛校徽

即使艾略特列出的人文学科被悉数采纳,那也显然不可能将它们全都拿来要求每一个学生。我们再也不可能将教育过程设想为按顺序排列的若干学科,课程应有充分选择的余地,我们必须正视“选课”一词预示的方法问题。于是艾略特进而指出,眼下依然盛行的必修课体系甚至无法使学生掌握拉丁语和希腊语,尽管它竭力阻挠其他学科及早起步,或扩大影响以形成自己的实力。结果,大学生只能通过一本教材学习玄学理论,通过短期讲座课程学习物理,通过三流作者编纂的小册子学习政治经济学。他恳求道,务必让学生有机会彻底掌握某一门学问。为了达到这一目的, 应该让学生尽早做出取舍。

于是,他提出最后一个也是最有争议的问题:中学和大学各门课程的理想排序。童年是学习语言的最佳阶段,中学应开设法语、德语、拉丁语和希腊语课程。不过,中学选择的任三门语种都必须满足大学的入学要求。中学还应开设“英语和基础数学课,采用适当的方法教授一些基础自然科学知识,并且开设英国和美国历史课”,而不是将历史课留到大学开设。至于这些课程在中学应该怎样排序,艾略特依据被他视为基本的一条原则做出回答。如果需要对这几种语言确定先后次序,那就从最容易的语言开始,将难度最大的放在最后。“不管是教育还是其他事情,我都信奉这样一条原则。如果让我教一门语言,我将采用现有最便捷的教学方法, 并且从学生语言学习的最佳年纪开始为他们授课。”假如在某一所中学,教德语的老师循循善诱,拉丁语教师却显得刻板生硬,那么艾略特多半会建议学生先学德语。

有人认为应该迫使学生通过惩戒性的学习方法尝到苦头,早年读本科时他就认为这种观点是错误的,如今更是将其视为无异于迷信的谬论。“在我看来,评判任何一门学科或培训是否合理的唯一依据,就是看它最后能否达到其合理的目标。如果我们让某个学生将自己一生中最善于学习的几年光阴,全都耗费在一门他永远无法达到其目标的科目上—— 倘若他把这几年用于学习另一门课程,将学有所成——这不仅是对社会资源的一种浪费,也是对个人的一种侮辱。这便是大中学校所有文科课程应该有选择余地的主要原因。一项没有兼顾能力和趣味差异的智力训练,方向上必然有误,因此可以说教育必须坚持多样性而不是统一规定。”值得注意的是,这并不等于说,一个学生可以随意逃避任何一项令他不快的学习任务,或是他在懒得学习时应该及时玩耍。将这种错误思想归咎于艾略特是很荒唐的,因为他从不持有类似的观点,而且一向律己甚严。然而,人们经常指责他对此类观点过于纵容。节省精力的艺术,是一门弥足珍贵且很难践行的艺术。他主张教育界应当像其他领域一样不断践行这门艺术。

最后,艾略特谈到另一个问题,读者不久将意识到,这是他认为需要时常强调的一个问题:只要我们不想让教育蒙受耻辱,就应不断对它进行调整,使其符合时代的精神和利益。如果不遵循这条原则,一个社会便无法达到或保持较高的文化水准。据他观察,在美国从事诸如法律、医药、新闻、科学、公共服务和产业领袖等智力工作的大多数人,接受的不是人文教育。这可能同美国社会开拓性的环境有一定关联,但他认为这同样归咎于中学和大学课程的过时陈旧。“如果大中学校拒绝承认,在许多文化人眼里与校方大力倡导的其他任何学科同等重要的语言、文学和自然科学是人文学科,从而阻止他们对自己的理解和支持,就会对他们自身以及他们应当为之效力的国家造成不必要的伤害……”

接着,他在阐明了这一论点的全部含义后总结道:“逼迫一代代学生勉强接受若干学科或若干项智力训练,这不是大学的职责所在,它们无法谨慎地履行这一职责,尤其是在这些学校得不到正统教会或贵族阶层支持的国家。在这样的国家,如果遭受压制,一代代人将很容易与大学无缘。”看到这里,一些读者也许会说,艾略特忽视了一个能够成立,且一旦成立便相当重要的区别。他一开始谈的是从中学、学院再到文科学士学位的课程,现在突然转而提到“大学特定的职责”。但是,学院和大学的职责难道可能没有区别吗?难道学生无须接受专门的智力训练即可获得学位吗?这些问题容易引起激烈的争论。

然而,如果我们陷于争论,势必忽视问题的关键。艾略特是在1884 年说的这番话,当时美国的大学数量还没有远远多于学院。许多自诩大学的教育机构充其量只是学院而已。他虽然借用当时流行的称呼,却没有改变自己所持的立场。他其实很愿意改用“学院”一词。

从艾略特在约翰·霍普金斯大学发表的演讲中不难推测,他在哈佛的教授讨论会、中学教师会议和新英格兰学院早期代表会议上具体提出了哪些观点。即使是在渐进式改革的道路上也充满了许多障碍。

哈佛经典丛书

首先,如同现在人们普遍认为的那样,当时的学院教师都是保守思想的忠实拥趸。学院无法增加现代语言和历史在入学考试中的分量,除非它或是加大两门课程试题的难度,或是悄悄降低古典文学所占的分量。但这两种方案遭到所有学院和许多中学教师的激烈反对。同样,如果类似的若干所学院,比如东北部地区得到财政资助的诸多学院中的一所有出格之举,许多中学往往会完全无视这所学院特有的标准,而是按照其他院校的入学要求培养本校学生。可是这些学院甚至还没有在这普遍提高的事业中习惯于采取一致行动。它们过于注重和坚持自己的传统风格,倾向于独立参与竞争,或者更准确地说,独立参与这场吸引学生和附属于自己的卫星中学的竞争。

介于文法学校和学院之间的是自主运营的中学,以及那些得到税收支持,并由市县政府依照多种多样的标准加以制约的中学。在许多中学里,名义上负有管理职责的董事会或委员会将所有事务交由教师裁决。其中一部分是拉丁语学校,其他的高级中学无法为学生开设相应课程,以便他们达到人文学院古典文学的所有入学要求。东部的学院总体上完全不受州政府的控制,各州也不同于它们下辖的各市,从未试图彻底控制中等教育。美国没有那种类似法国和德国公共教育部的管理机构。简言之,美国既没有建立能够使每个年级的学生达到公认的毕业等级的中学教育体系,也没有建立一个旨在强制实施统一入学要求的学院教育体系。美国只有少数学生能够循序从文法学校升入适合自己的学院。

因此,只有通过一次次会议的讨论、辩论、建议及最后达成的共识,才能逐步建立秩序和确定标准。然而,议论和采取行动的可能性毕竟有限。像哈佛这样的学院,有权对自己的新生录取做出规定,从而对中学施加压力。此外,它还能对其他学院造成间接的影响。因此,学院新生入学要求的具体定义成了中学改革运动中具有很高战术价值的关键一环。究竟在哪个阶段这些学院才会认为自己必须启动改革工作呢?我们现在大概会觉得这是一件不幸的事,人们当时居然任由学院的入学考试对整个教育体系的确立造成如此重大的影响。不过我们只是在事后才这么想。19世纪最后30年间,有关人士围绕入学要求展开了无休止的磋商,他们为建立秩序和确定标准而付出的这种努力,在其本身的目的上极具建设性。

艾略特完全相信自由表达不同观点的民主做法切实可行,他坚持认为只有通过妥协、折中并达成共识才能促使工作取得进展。因此在他看来,建立秩序和确定标准的方法值得称道,又不可或缺。他说他仅仅是想吸引人们注意当今社会的一些需求时,大概也是出于谦逊的本意。他情愿相信,任何一位改革的先行者,可能一贯都很看重颇有远见的建议、坦率的批评和耐心的磋商。公正地说, 他本人在这些方面所起的作用也许无人可及。事实上,他也往往言出必践。如果他的“吸引注意”常常引发争议,这就是此种说法令人难忘的一个原因。

美国历史、英国文学和自然科学最终成为美国中学的主要课程。语言学习也依照艾略特的提议进行了改革。如今的课堂教学不再试图保持其至高无上的权威地位,而是更多着眼于培养学生观察和解决问题的能力,着眼于调动他们的积极性。有鉴于此,艾略特说过的许多话今天看来似乎并不新鲜。

19 世纪后50 年的各项改革并非出自艾略特的一己之力,他也没有掀起遍及全国巨大改革浪潮。但在一个又一个的关键时刻,他用清晰的语言及时阐述自己的观点,推动并预见变革。他在当时的各场教育改革运动中居领导地位,靠的并不是观点的新颖独到——他的观点并无奇特之处,而是他的见识通常比大多数人超前10 到20 年。

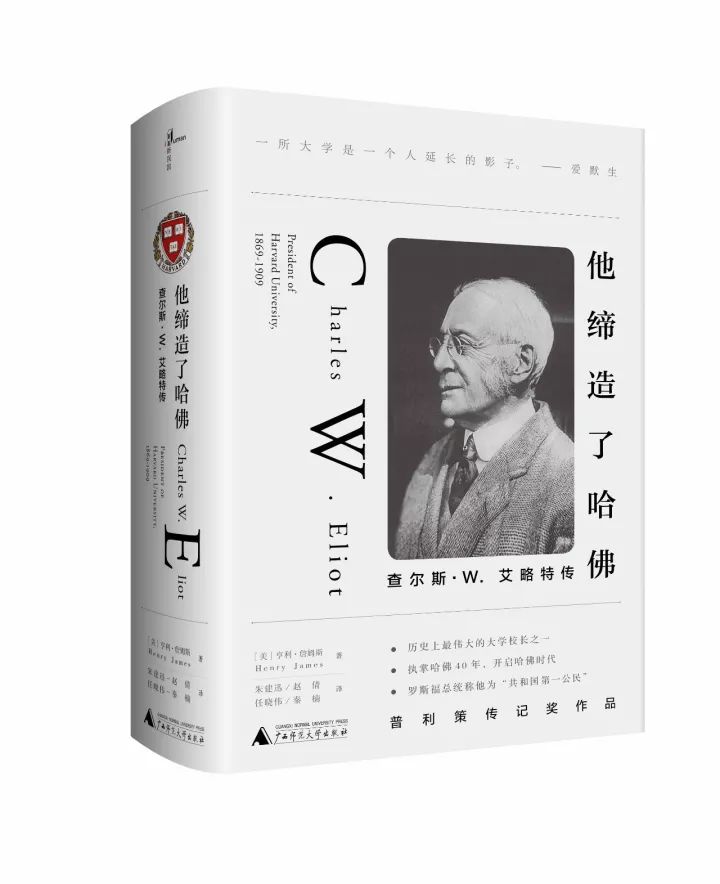

本文摘选自《他缔造了哈佛》

《他缔造了哈佛:查尔斯·W.艾略特传》

著者:[美] 亨利·詹姆斯

(编辑:红研)

《科学导报今日文教》征稿可发新闻、学术论文、课题研究、讲座、学生作文、书画、摄影作品、传记、专家、企业专访、广告软文等,欢迎投稿,。国内统一刊号:CN37—0016,邮发代号:23—139 电话:010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792

体重轻就能半价旅游?提防“低价游”新套路

体重轻就能半价旅游?提防“低价游”新套路 扫码领“五险一金补贴”?当心,是诈骗!

扫码领“五险一金补贴”?当心,是诈骗! 探秘 “银发专属健身房”:解锁老年健康社交新密码

探秘 “银发专属健身房”:解锁老年健康社交新密码 网络交友小心“甜蜜陷阱”

网络交友小心“甜蜜陷阱”