这是1978年6月16日,中国“两弹元勋”之一、著名核物理学家钱三强(左)在瑞士日内瓦的欧洲核子研究中心参观地下环形隧道的资料照片。新华社发

1978年6月16日,瑞士日内瓦,欧洲核子研究中心。寻常的一天,来了一位不寻常的访客——中国“两弹元勋”之一、著名核物理学家钱三强。

幽长的地下环形隧道内,粒子加速飞奔,“撞”出宇宙起源的奥秘。巨型加速器前,钱三强驻足凝思。

那一天点燃的“星星之火”,在之后的40年里,在一代代中国访问学者的手中薪火相传,中国的高能物理研究也在开放的大道上“加速”奔向未来。

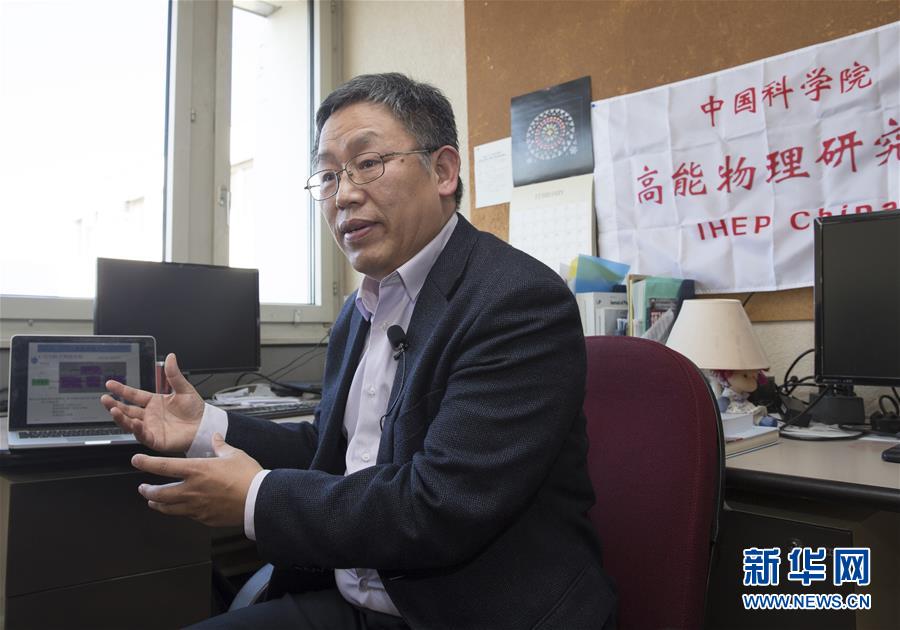

这是2018年2月26日,中国科学院高能物理所研究员刘振安在瑞士日内瓦的欧洲核子研究中心接受采访的资料照片。新华社记者 徐金泉 摄

从零到一——一场“加速”运动

方圆几十公里的园区,横跨法国和瑞士两国的地下隧道,从未见过的巨型机器,五湖四海的外国人,发人深思的哲学格言……

中国科学院高能物理所研究员刘振安40年前没想过,作为一个农家子弟,他有一天会走进欧洲核子中心,“仿佛踏上了另一个星球”。

个人命运转折的一大步,源自中国科研前进的一大步。

“必须承认自己落后……老老实实地、虚心地学习一切先进的科学技术。”1977年,邓小平会见来访的欧洲核子中心总主任阿达姆斯时说。

中国经济不发达,为何看重投入大、收效慢的基础研究?对阿达姆斯的问题,邓小平的回答简短而坚定:“这是从长远发展的利益着眼,得看高一点,看远一点,不能只看到眼前。”

这番问答促成了一年后钱三强率团访欧,与阿达姆斯探讨未来合作,打开了40年合作的大门。

“当时中国一直没有大型高能粒子物理实验设施,世界最主要的粒子物理中心一个在美国芝加哥附近,一个在欧洲日内瓦附近。”与欧洲核子中心打了30年交道的北京大学教授钱思进回忆。

“我父亲和科学院代表团当天的访问达成了几个协议,中方可以派理论家小组和加速器专家访问,还建立了一套机制,开始系统地交流。土木工程、理论物理、材料等领域专家此后分期而至。”

作为恢复高考后最早一批大学生,刘振安等人的命运因为改革开放、因为“科学的春天”,也因为钱三强和科学院代表团的这次访问,与8000公里外的欧洲核子中心结缘。

生活上的艰苦尚能克服,科研上的差距才最让他们在意。“因为双方科研水平差距太大,外方根本不让、我们自身也没有足够实力去接触别人的核心技术,只能放低姿态向人学习。”

在欧洲,一批批中国学者纷至沓来;在中国,一批批科研人才学成归国,高能物理实验装置从无到有。

从小到大、由弱到强,中国高能物理就这样开始“加速”。

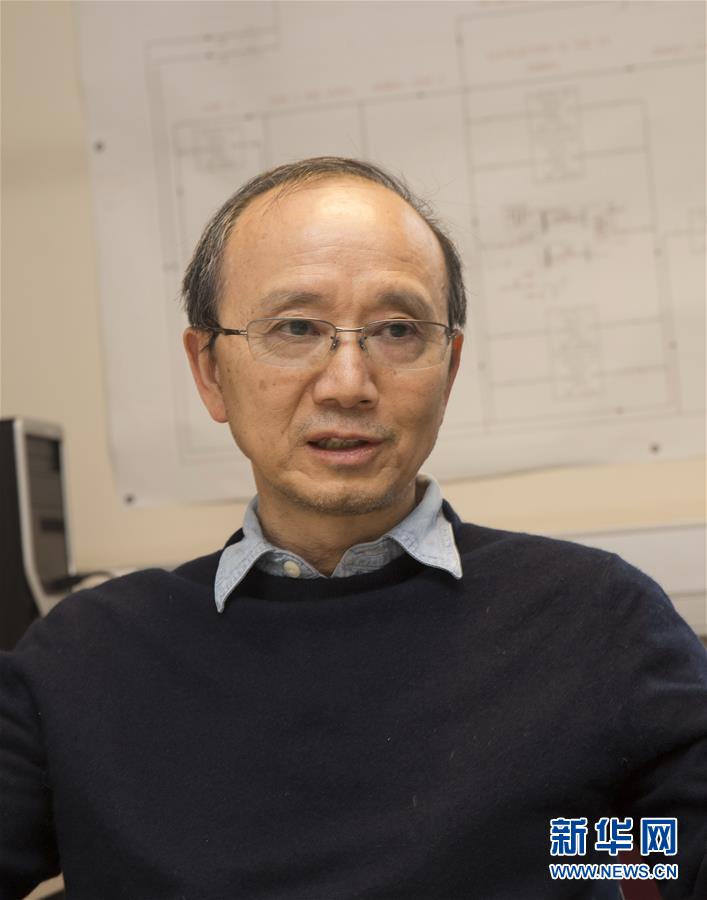

这是2018年2月22日,中科院院士赵政国在瑞士日内瓦的欧洲核子研究中心接受采访的资料照片。新华社记者 徐金泉 摄

厚积薄发——从“做小事”到“干大事”

历史的峰回路转中,总有一些东西一脉相承。

危机意识、竞争意识,深入欧洲核子中心工作的所有中国科研人员的骨髓。

他们刻苦好学、不舍昼夜。初来乍到,做不了大实验、搞不了深研究,谁会把任务分给从没碰过仪器、外语不够好的中国人呢?现在中国科学技术大学工作的中科院院士赵政国回忆。

“我们不怕‘小’,哪怕你给我一个‘螺丝钉’大小的项目,我也把它做好。”刘振安说。

“一开始完全是跟人家学习,后来开始做项目,再小也要拿下来、独立做,一点一点积累经验,得到认可,再接手大一点的项目。”

时光荏苒。50后、60后鬓霜渐染,70后、80后继往开来。

这是在瑞士日内瓦的欧洲核子研究中心拍摄的中科院高能物理研究所80后副研究员钱森的资料照片。新华社发

“书本知识大家都差不多,但一开始我们还是有点不自信,因为许多东西是你没见过的。”在中科院高能物理研究所工作的80后副研究员钱森说。他2005年被派到欧洲核子中心,参与大型强子对撞机四大探测器之一的CMS探测器的安装与检测。

与前辈们一样,不服输的精神在年轻人血液里流淌。“尽管是以学生的身份去,但有时候一些小实验项目,自主权完全给我们。我们必须学习自我管理。”钱森说。

从小事做起,一批批中国人夯实了科研的基础,也赢得了外方的认可。

“2000年左右,核子中心探测器的设计我们是没法参加的,因为人家都设计好了,我们只是参与探测器的建造和性能测试,”钱森说,“现在,我们已经可以参加设计,而且可以提方案来设计建造中国自己的大型加速器和探测器。”

高能物理研究者把他们的工作比作“打碎鸡蛋”——要研究物质的起源,就要搞清楚粒子的内部是什么,就好像一个孩子要把鸡蛋打碎,才知道里面是什么,而打碎粒子,需要高能量、高速度的粒子对撞。

学有所好,学有所成,学有所用。

回到中国后,老一代科研人员成就斐然。赵政国团队将对粒子研究有重要意义的R值的测量精度提高了2至3倍;2008年,CMS实验的触发系统采用了刘振安团队负责设计和制造的设备,中国人从“组装工”变成了“设计师”。

这是2018年3月7日在瑞士日内瓦的欧洲核子研究中心拍摄的中国科学院高能物理所研究员陈明水的资料照片。新华社记者 刘曲 摄

年青一代也逐渐发力。80后高能所研究员陈明水参与寻找“上帝粒子”,得出更有说服力的结果。2017年,他在几千人中脱颖而出,获得CMS国际合作组“年轻研究者奖”。

“早期跟着人家做小事情,通过学习,我们已逐步过渡到做大事情!”刘振安说。

这是24岁去欧洲核子中心工作的90后博士生李秉桓的资料照片。新华社发

不负芳华——中国科研正青春

40年对一个人很长,但对于奋发向上的中国科研群体,正值青春年华。24岁去欧洲核子中心工作的90后博士生李秉桓,是该中心最年轻的中国科研人员之一。

比拼劲,这个大男孩丝毫不输给前辈们。今年初刚回国,就一猛子扎向了CMS关键部件的制作中。

他指着身后设备上的硅片探测元件说:“这是为CMS制作的关键部件,我们自己的设备以后也可能用到,所以要夜以继日。”

斗转星移40年,在高能物理、大科学平台建设及应用方面,中国的设施开始比肩世界:大亚湾中微子实验项目确认了新的中微子振荡模式;东莞散裂中子源,是世界四大脉冲式散裂中子源之一;正计划在北京启动建设的高能同步辐射光源,将是世界上最亮同步辐射光源……

同样面对世界上最大实验装置,李秉桓有了更大的“野心”:“欧洲因为建成大型强子对撞机,取代美国成为全球高能物理领域的研究中心。我的梦想是将来我们能建成自己的大型科研装置,吸引全世界的科研人才来中国搞研究。”

高能物理40年,从力图“占有一席之地”到憧憬“对人类社会有深刻影响的发明和发现”,中国科学家用奋斗写下自己与国家的“未来简史”。

这也是中国科技发展的缩影——在开放中不断创新,在改革中加速向前。(记者杨骏、黄堃、刘石磊、林小春、刘曲、张淼、李雯、彭茜、周舟)

(编辑:红研)

体重轻就能半价旅游?提防“低价游”新套路

体重轻就能半价旅游?提防“低价游”新套路 扫码领“五险一金补贴”?当心,是诈骗!

扫码领“五险一金补贴”?当心,是诈骗! 探秘 “银发专属健身房”:解锁老年健康社交新密码

探秘 “银发专属健身房”:解锁老年健康社交新密码 网络交友小心“甜蜜陷阱”

网络交友小心“甜蜜陷阱”